2025年10月18日

配送を見える化し、勘と経験から卒業。データ活用による配送改革を目指す。

株式会社天乃屋では2022年から業務システムとしてkintoneを導入し、その後2025年2月に在庫配置・配送の最適化を目指してKマッププラグインを導入した。今回はKマッププラグイン導入前に抱えていた課題や、今後の活用の展望について担当の黒岩様にお話を伺った。

◆導入前の課題や背景

長年の経験と勘をもとに配送計画を立てていたが、効率化や最適化に限界があり、作業が属人化していた

◆導入の決め手

納品先の位置や物量を地図上で可視化できるKマッププラグインが課題解決に直結すると判断した

◆導入後に得られた効果

データに基づく在庫配置・配送計画の立案が可能となり、今後は属人化の解消や倉庫の立地の妥当性判断にも活用が期待できる

ロングセラー「歌舞伎揚」をはじめ、美味しい米菓を作り続ける天乃屋

天乃屋は1951年、創業者の齊藤龍雄氏が甘納豆の販売を始めたことがきっかけで始まった会社だ。その後、世の中のニーズの変化に対応して米菓の製造・販売へと転換し、1960年には主力商品である「歌舞伎揚」の販売を開始した。

70年以上の歴史の中では安全・安心な商品づくりを大前提としつつ、黒米を主原料としたヘルシーで楽しい食感の「古代米煎餅」や、ソフトな生地でほろっとした口どけの「瑞夢」など、他社にはない特徴的な商品開発も行っている。

これまでは東日本を主な販売先としていたが、近年では西日本や海外にも販路を広げつつあり、2024年度は売上100億円を達成した。国産米の調達が難しい中でも厳選された素材を使用し、従来と同じ品質・美味しさを届ける独自のノウハウのもと、人々の心を豊かにする米菓を作り続けている。

Kマッププラグイン導入前の課題

天乃屋では、商品の配送において「どの納品先にどれくらいの配達量があり、どのルートで届けるのが最適か」という判断をする際、従来は担当者の勘と経験に頼っていた。

「いつも届ける納品先と、ときどき荷物が発生する納品先とがあり、その日の物量を把握したうえで『今日は先にここへ届けて、その次にこっちへ回ってください』と運送会社に伝えていました。ただ、この業務は私にしかできない内容で、属人化を解消して誰もが一目見てわかるデータを用意する必要性を常々感じていました」と黒岩様は話す。

まずはどこにどれくらいの荷物があるのかを可視化して、1台のトラックにできるだけ多くの荷物を載せ効率的に配達する状態を目指し、地図上で配達先とその物量や在庫のある倉庫がわかるマップツールの導入を検討し始めた。

Kマッププラグインを導入した理由

「地図にデータを置いて視覚的に把握できるツールを探す中で、Kマッププラグインにたどり着いた」という黒岩様。その導入の理由について次のように説明する。

「私が理想としていたデータの表示方法に近かったことと、自分にもできそうな手軽さがあり、今後の活用の幅が広がる希望を感じたことが決め手になりました。地図で表示するアプリを自作できないか模索した時期もありましたが、複雑すぎて諦めていたという背景もあります。Kマッププラグインはシンプルで安価に使えることもあって、社内での提案もしやすいツールでした」(黒岩様)

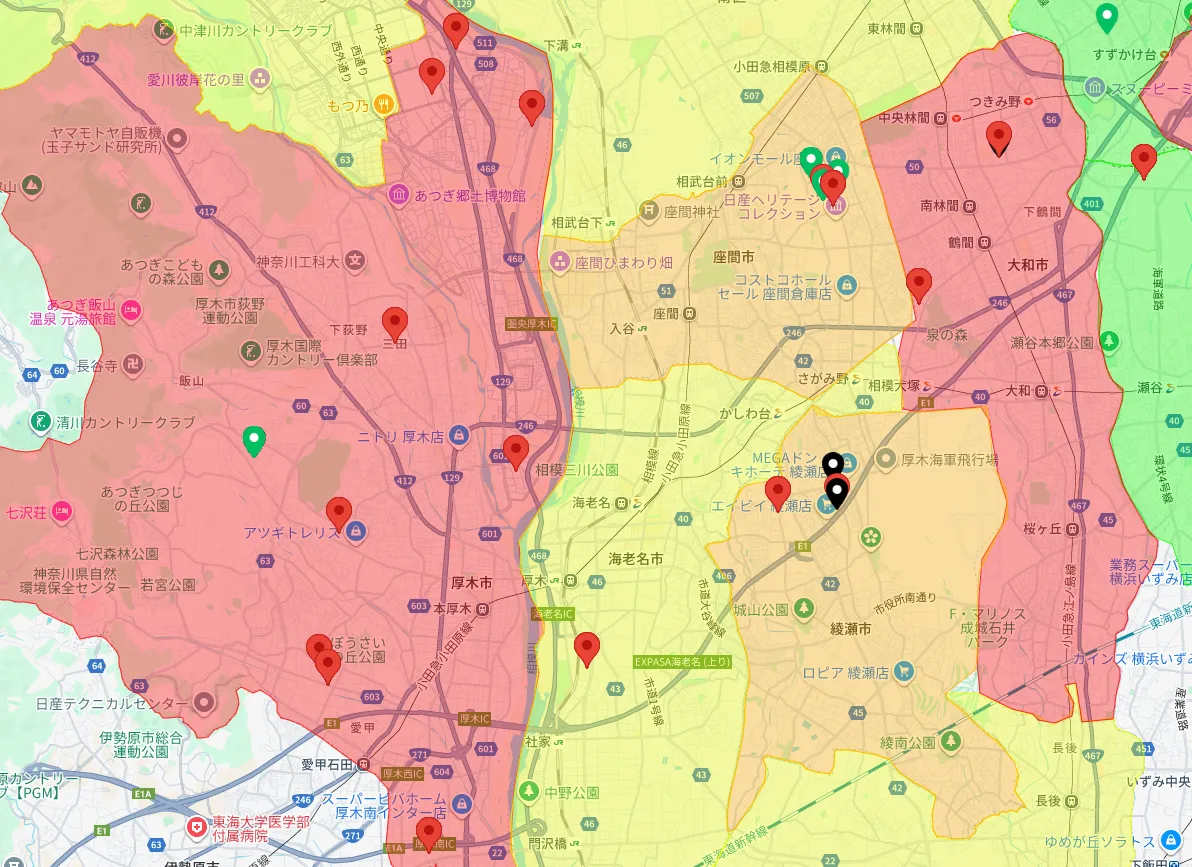

以前は物量のデータをもとに配送ルートを決める必要があったが、納品先は日本全国にあり、土地勘がない場所がほとんどだ。それぞれの位置関係が正確にわからない中で、複数の納品先の場所を把握して配送ルートを組み立てるのは骨の折れる作業だった。そこで地図上に各地点の情報を置いて可視化し、ルートを決める際の判断スピードが早くなることを期待してKマッププラグインの導入を決めた。

Kマッププラグイン導入後の変化

Kマッププラグインの導入によって変化した点について、黒岩様は次のように振り返る。

「導入前は、私のこれまでの経験をもとに配送ルートを決める作業を行っていました。いつも届ける場所でない納品先が増えた場合は、それぞれのトラックの積載量を見て調整する必要があり、少し煩雑でした。しかし、Kマッププラグイン導入後は『配送先AとBは同じトラックで届けた方が効率が良さそうだ』とより直感的にデータを見ながら判断できつつあります」と話す。

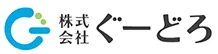

地図上のピンで納品先を示すことで、どの地域にどれくらい物量が集中しているかを視覚的に確認できる。また運送会社の種類別に、ピンを赤・緑・黒に色分けすることによって、「どの運送会社を選び、どのルートを取れば効率良くたくさんの荷物を運べるのか」を考える材料として役立っている。

現在は黒岩様が運送会社に配送ルートを指示する形で業務を進めているが、今後はKマッププラグインのデータを運送会社やトラックドライバーに共有し、「この荷物は同じトラックに載せたほうがいいのではないか」といった対話が生まれるきっかけとすることも検討している。

加えて、社内でもマップのデータを広く展開し、同じ業務を担当できる人材の育成も目指す。「データを見て最終的に判断するのは人間です。その判断が最良に近づけられるツールとして、Kマッププラグインのさらなる活用を進めるつもりです」と黒岩様は話した。

Kマッププラグインに今後期待すること

天乃屋では、Kマッププラグインのピン機能で納品先別の配送量を把握することに加えて、ヒートマップ機能で日別・月別の積算データによる色分けも行う。ヒートマップをもとに、どの場所へ配送が集中しているのかを確認できるため、日別データは毎日の配送ルート決定に役立て、月別データは1ヶ月あたりの配送状況を把握するために活用している。

「月別のヒートマップは、今後は季節ごとや年度ごとにおける配送先・配送量の変化を知ることにも役立てたいと考えています。もし将来的に納品先の場所が変化すれば、既存の倉庫の場所が妥当なのかを検討する必要もあるでしょう。実績としてどこにどれくらい商品が出ているのかを地図上で把握できれば、新しく倉庫を設けるべき地域が可視化でき、経営判断につながると思います」(黒岩様)

Kマッププラグインに期待することとしては、「Googleマップと同じく、複数の地点を指定して経路検索できる機能があれば」と黒岩様は話す。全国に納品先を持つ天乃屋にとって、複数の納品先をいかに効率的に回れるかは重要なポイントだ。経路検索で所要時間や最短ルートがわかれば、配送の無駄を省くことにもつながる。

(Kマッププラグインでは、経路検索機能の実装を予定している。複数地点の経路検索については、将来的な実装を検討中。)

配送先ごとに物量を見える化し、配送ルートの立案がスムーズになった天乃屋。Kマッププラグインの導入によって、これまで経験と勘に支えられてきた配送業務に大きな変化の兆しが見えつつある。「今後はより目に見える成果を得るため、配送にまつわる分析も実践したい」と黒岩様は意気込みを語る。作業の効率化だけでなく、属人化の解消や倉庫の立地検討といった経営レベルの意思決定にもつながる可能性が見えたインタビューであった。

まとめ:現場の経験×データ活用で、次の配送改革へ

Kマッププラグインの導入により、これまで個人の経験や感覚に依存していた配送業務に「データ」という共通言語が生まれました。属人化の解消はもちろん、今後は経営判断にも活用できる基盤づくりが進んでいます。

ぐーどろでは、今回の天乃屋様のようなkintoneプラグイン・連携サービスの開発支援に加え、AWSなど外部システムとの連携開発、アジャイル型の開発・伴走支援、請負でのシステム開発も行っています。

まずは、サービス資料で導入効果や活用イメージをご確認ください。

貴社の課題に合った活用方法を知るきっかけとしてお役立ていただけます。

👉Kマッププラグイン(Googleマップ連携)製品説明資料ダウンロード

参考情報

・ぐーどろの提供するkintone開発支援サービス紹介資料ダウンロード

・Kマッププラグイン製品紹介ビデオ