2025年09月21日

目次

1.はじめに:顧客リストや店舗一覧、住所データの活用方法

多くの企業では、顧客リスト、店舗一覧、管理物件情報といった、様々な「住所データ」を保有しています。日々の業務で利用するこれらのデータが、もしExcelや各種システムに「文字列」として保存されているだけだとしたら、さらに有効に活用できる可能性があります。

「この住所リストを地図上で可視化できれば、エリアごとの傾向が掴めるかもしれない」

「担当エリアの訪問先を地図で確認できれば、もっと効率的に回れるのでは?」

このように考えたことはないでしょうか。 この記事では、専門的なGIS(地理情報システム)の知識がない方でも、住所データを地図上で活用するための基本的な技術「ジオコーディング」の基本から具体的な方法までわかりやすく解説します。

2. ジオコーディングとは?住所を地図上の点に変換する技術

「ジオコーディング(Geocoding)」という言葉に、あまり馴染みがない方も多いかもしれません。しかし、これは私たちの身近なところで広く使われている技術です。

住所を「緯度・経度」という座標に変換する処理

ジオコーディングとは、一言でいえば「住所というテキスト情報を、コンピュータが地図上で認識できる『緯度・経度』という座標値に変換する処理」を指します。

なぜ、このような変換が必要なのでしょうか。 私たち人間は「東京都千代田区丸の内1-1」と聞けば、おおよその場所をイメージできます。しかし住所は文字列のままだと範囲が広かったり曖昧さが残るため、コンピュータにとっては扱いにくい情報です。

そこで、世界共通の座標である「緯度・経度」(例:北緯35.6812度、東経139.7671度)に変換することで、コンピュータは初めて地図上の正確な「点」として場所を特定できるようになります。私たちが普段利用しているマップアプリで、住所を入力すれば目的地が表示されるのは、このジオコーディングが裏側で実行されているためです。

3. ジオコーディングがビジネスにもたらすメリット

では、ビジネスにおいて住所データをジオコーディングすると、どのようなメリットがあるのでしょうか。これまで「文字のリスト」であったデータが、以下のように活用しやすくなります。

ジオコーディングのメリット① 可視化

顧客や店舗の分布が地図上で一目瞭然になります。「どのエリアに特定の顧客層が集中しているか」「自社の店舗がないエリアはどこか」といった状況を直感的に把握できます。

ジオコーディングのメリット② 分析

地図データと売上データなどを重ね合わせることで、より具体的なエリア分析が可能になります。「A地区とB地区で売上に差があるのはなぜか」「新規出店の候補地としてポテンシャルが高いのはどこか」といった分析の精度を高めることができます。

ジオコーディングのメリット③ 業務効率化

複数の訪問先リストを地図にプロットすれば、移動距離が最も短くなるような訪問ルートの計画に役立ちます。これにより、移動時間の短縮や訪問件数の向上といった業務効率化が期待できます

4. 住所データを地図にマッピングする3つの具体的な方法

「ジオコーディングの仕組みはわかったけれど、具体的にどうすればいいのか」という疑問を持つ方のために、スキルレベルや目的に合わせた3つの方法をご紹介します。

レベル1:【無料ツール】Googleマイマップで住所データを地図に変換

最も手軽に始めるには、Googleが提供する「マイマップ」などの無料ツールを利用する方法があります。手元にあるExcelやスプレッドシートの住所リストをCSV形式で保存し、それをツールにインポートするだけで、簡単に住所データを地図上にプロットできます。

・利点: 無料ですぐに試せます。まずは「データが地図になるとどのように見えるのか」を体験するのに最適です。

・考慮事項: データの更新は手動で行う必要があります。そのため、リアルタイムな情報共有や、より高度な分析には向いていません。

「オフィス周辺のランチスポットを数件登録してみる」など、最初のお試しとしてオススメです。

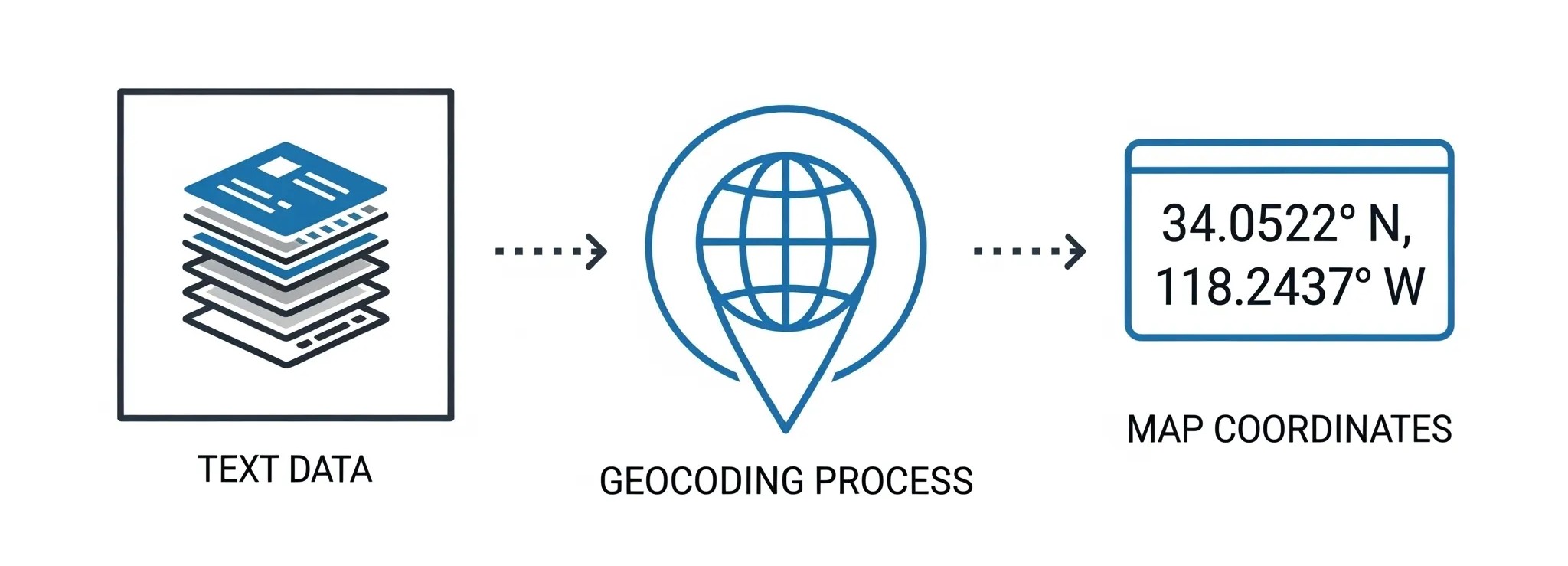

レベル2:【kintone連携】地図プラグインで自動ジオコーディング

日々の業務で地図データを継続的に活用したい場合は、専門のツールやサービスを検討するのが効率的です。BIツールやCRM(顧客管理システム)、SFA(営業支援システム)の中には、標準で地図連携機能を持つものもあります。

例えば、業務改善プラットフォーム「kintone」をお使いの場合、当社が提供する「Kマッププラグイン」のような拡張機能を導入することで、kintoneアプリに登録された住所情報が自動でジオコーディングされ、常に最新の状態で地図に表示される環境を構築できます。

・利点: データ連携を自動化でき、常に最新の情報をチームで共有できます。高度な分析機能を持つサービスもあります。

・考慮事項: 多くは有料サービスのため、導入や運用にコストがかかります。

レベル3:【API活用】Geocoding APIを使ってシステムに組み込む

自社で開発した独自のシステムやアプリケーションに地図機能を組み込みたい場合は、API(Application Programming Interface)を利用する方法があります。Google Maps Platformなどが提供する「Geocoding API」を使えば、住所データを送信して緯度・経度の座標を受け取る、という機能を自社のシステムに実装できます。

・利点: 自社システムの要件に合わせて、自由に地図機能をカスタマイズ・統合できます。

・考慮事項: 実装にはプログラミングの専門知識が必要であり、開発者の協力が不可欠です。

👉APIに関してはこちらの記事で詳しくご紹介しています:KマッププラグインAPIの設定、リクエスト上限設定

5. 【応用編】リバースジオコーディングの活用事例

リバースジオコーディングは、緯度経度から住所を割り出す技術です。ビジネスや日常業務では以下のような活用が可能です。

・不動産調査:土地や建物の緯度経度から住所を特定し、物件情報や地価データと照合する。

・配送記録:ドライバーのGPS位置情報を住所に変換し、配送履歴や稼働報告に自動反映する。

・防災システム:災害時に取得した位置情報を住所化し、避難所や被害地点を即座に把握する。

・写真・アプリの位置情報:スマートフォンやカメラで取得した位置データを住所表示に変換し、活動ログや報告に活用する。

このように「住所から座標」だけでなく「座標から住所」へ変換できることで、より幅広い業務に応用できます。

6. まとめ:住所データを地図で可視化することから始めよう

この記事では、ジオコーディングの基本と活用方法を解説しました。

・ジオコーディングの仕組みとメリット(可視化・分析・効率化)

・住所データを地図に変換する3つの方法(無料ツール/kintone連携/API活用)

・応用編としてのリバースジオコーディングの事例

まずは無料ツールで試してみるのも良いですし、業務に組み込むならkintone連携やAPI活用で大きな効果を得られます。

ぐーどろでは、kintoneと地図情報を連携させる「Kマッププラグイン」を提供しています。 「自社の業務でどのように活用できるか知りたい」「まずは相談してみたい」という場合も、お気軽にご相談ください。

👉ぐーどろのkintone開発支援サービスに関するお問い合わせ・無料相談はこちら

・🕺ダウンロードなしですぐに試せるオンラインデモサイト(ID/Pass: tokyo/tokyo)

・Kマッププラグイン説明ビデオ