2025年11月09日

ゼロからのDX推進。情報の見える化により災害対応・福祉支援の新しい形をつくる

茨城県下妻市は、令和4年度から市役所業務にkintoneを導入した。職員に対し積極的に研修を実施し、kintone上で運用されているアプリ数は400にも上る。その後Kマッププラグインを導入し、現在は災害対策や高齢者福祉分野などで幅広い活用を進めている。今回は、Kマッププラグイン導入前の課題や導入により得られた成果、今後の活用の展望について、下妻市役所 DX推進課の小林様、染野様、芦ケ谷様、長寿支援課の小菅様にお話を伺った

◆導入前の課題や背景

従来の情報管理では位置情報の把握に限界があり、地図とデータが結びついていないことが判断の足かせだった

◆導入の決め手

誰でも扱えるシンプルな操作性と費用対効果の高さ、そしてkintoneとの高い親和性を評価

◆導入後に得られた効果

災害対策・高齢者福祉支援での効果が顕著に。地図を見て迅速な判断ができる場面が増えつつある

先進的な自治体DXを行う茨城県下妻市

茨城県下妻市は、人口約4万2千人の自治体であり、県西部に位置している。令和3年度までは市役所内でDXの取り組みがほとんど行われていなかったが、令和4年度のDX推進部署の新設および令和5年度の新庁舎完成を機に、急速にデジタル化が進展。庁内Wi-Fiの整備、kintoneやスマホ市役所などの各種ツールの導入を積極的に進め、わずか2年でDXの基盤を構築した。

この動きの中心となったのが、DX推進課だ。同課は当初、総務課内の一部署だったが、令和4年度に菊池市長が重点施策の一つとして掲げたDX推進の方針を受け、DX推進専門部署が設置された。

ゼロから計画を立てて推進体制を構築し、現在では400にも上るkintoneアプリが日常的に運用されるまでになった。また、各部署の若手職員をDX推進リーダーに任命し、現場の視点でツールを選定・導入・構築する体制も整備している。

「DXと働き方改革を両輪で進めてきた背景には、業務効率化により組織が変われば、職員に余裕が生まれ、市民サービスの向上・地域の発展につながるのではという考えがあります。ツールを導入して終わりではなく、職員が自ら考えて業務に必要なアプリを作り、業務改善できる仕組みを意識しました」とDX推進課の皆さんは当時を振り返る。

下妻市は、一般社団法人ノーコード推進協会が推進する「ノーコード宣言シティ」の仲間入りを果たしている。全国20ほどの市が宣言されており、関東では初となる取り組みだ。短期間で業務のデジタル化を実現したその過程は、先進的な自治体DXの実践事例と言えるだろう。

Kマッププラグイン導入前の課題

DX推進以前の下妻市では、庁内の多くの業務がExcelや紙で運用されていた。照会・調査や報告書作成などの事務業務では、各課からメールで届く情報を取りまとめる際に手作業が必要で、膨大な時間を要していた。

これらの作業を一つひとつkintoneに置き換えた結果、職員の負担が減り業務の効率化につながった。一方で「現場で扱う情報が地図と結びついていないこと」は課題だった。例えば、災害時の被災状況を把握する際も、住所だけでは分布の偏りを視覚的に確認できず、優先順位付けに時間を要していた。

「これまでは地図で可視化できなかったため、どこで何が起きているのか、支援を必要とする方がどこに集中しているのかを把握できていませんでした。現場の判断スピードを上げるには、見える化が必要だと感じていました」

Kマッププラグインを導入した理由

下妻市では、以前から茨城県内の市町村が共同運営する「統合型GIS(地理情報システム)」を活用していた。kintone導入後、職員から「kintone上で地図を使える仕組みがあればもっと便利になる」という意見があり、地図を組み込む方法がないか模索する中でKマッププラグインに着目した。

自治体職員の多くは、統合型GISを専門的に扱えるわけではない。「地図を使いたいけど、なんだか難しそう」または「専門用語がわからない」という現場からの声も多く、もっとわかりやすいシステムはないか模索を続けていた。

当初は他の地図連携ツールも検討したが、導入コストや運用の柔軟性を比較検討した結果、Kマッププラグインを採用した。決め手となったのは、kintoneとの親和性の高さと、誰でも扱えるGoogleマップベースのシンプルな操作性、そして費用対効果の高さだ。

職員がkintoneで業務アプリを自作できるようになり、ツールを自ら使いこなす意識が庁内に広く芽生えた。Kマッププラグインは、その延長線上で自然に各課から要望が生まれ、導入したツールと言える。ノーコードツールが庁内に普及する中で、kintoneに蓄積された様々な業務データをシームレスに地図へと連携できる点が評価された。

Kマッププラグイン導入後の変化

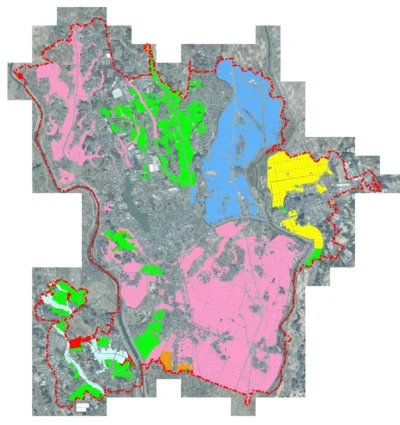

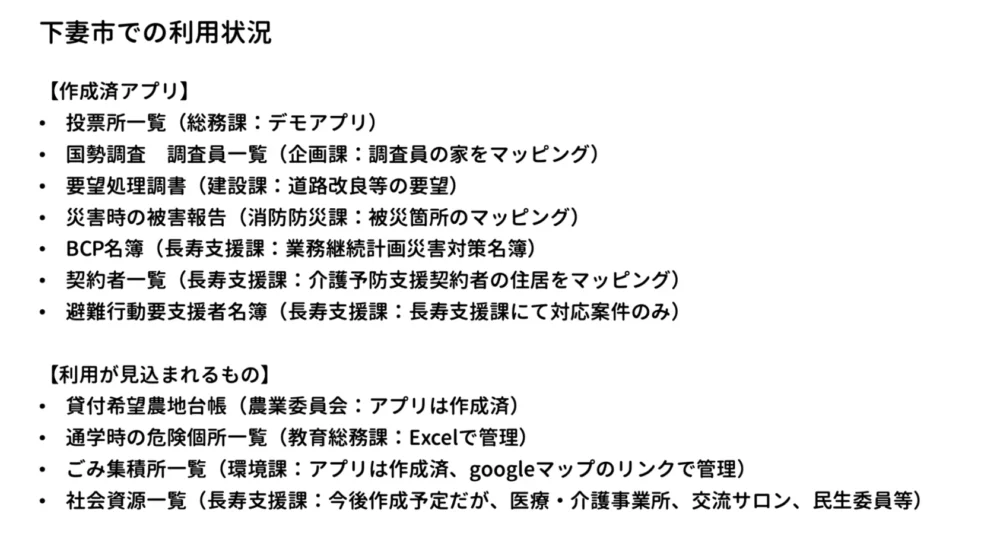

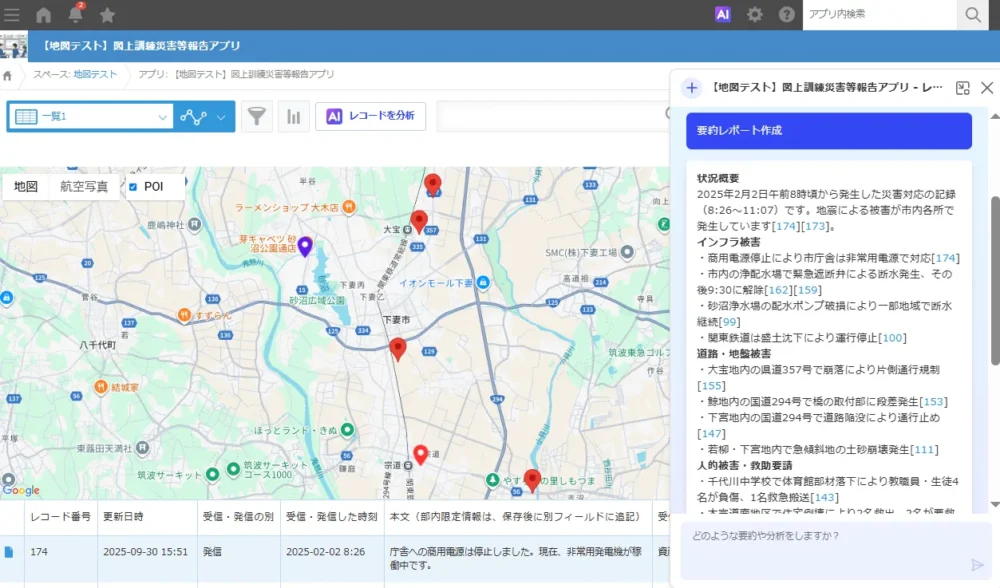

Kマッププラグイン導入以降、下妻市役所では複数のアプリにおいて地図の連携を進めている。例えば、消防防災課では災害時の被害報告において、被災箇所のマッピングにKマッププラグインを活用するとともに、kintoneに導入されたAIを用いて被災状況の分析を行う取り組みを進めている。さらに、国勢調査では調査員の自宅を地図上で管理し、調査書類を届けに行く際にスムーズな受け渡しができる状態を整備した。これら数々のマップ活用事例がある中でも、高齢者福祉に関する業務を担当する長寿支援課は、最も多くの地図連携を実施している部署だ。

地域包括支援センターの業務の一貫として、災害時に避難支援が必要な方や、電話連絡が必要な高齢者の居住場所をピンで地図上に表示している。どの地域にどれだけ要支援者がいるのかわかるのはもちろん、色分けすることで優先的に声をかけるべき対象者がわかりやすくなり、即座に判断できるようになった。

導入によるメリットについて「今までは住所のリストをもとに、頭の中で地図を思い浮かべるしかありませんでした。しかしKマッププラグインで可視化されたことで、災害時の連絡・確認の優先順位がひと目でわかるようになりました」と説明する。

また、建設課では市民から道路補修の要望が上げられた箇所を地図上で管理し、現場確認から修繕完了までの履歴をkintone上のデータで一元化している。担当者が交代した場合にもスムーズに引き継ぐ仕組みが整い、属人化の解消に加え、道路改良などの要望が多い地域もすぐにわかるようになった。

Kマッププラグインに今後期待すること

kintoneとKマッププラグインの活用を通じて、下妻市では庁内の情報共有やデータの地理的な可視化が着実に進んでいる。「今後は他部署への展開も目指し、業務効率化をさらに推進したい」と意気込みを語る。

さらに、ヒートマップによって地域ごとの課題を可視化・分析することも検討中だ。「要介護認定者の分布」「一人暮らし世帯の割合」「交通弱者の多い地域」などを地図上にプロットすることで、より的確な政策立案や支援策につなげられる可能性もある。

下妻市役所では、災害対応や地域の困りごと解決など、現場の迅速な判断が必要な業務にこそKマッププラグインの真価が発揮されると考えている。「地図という形でデータを俯瞰して理解できることは、職員間の情報共有スピードが早くなることに加え、職員の発想を広げる第一歩になるのではないか」と期待を寄せる。

自治体におけるDX推進は、時間と費用がネックになりがちだ。しかし、下妻市のようにkintoneとKマッププラグインをうまく活用すれば、短期間かつ低コストで業務改革と市民サービス向上の両立が可能となる。デジタルの力を借りてさらに質の高い市政運営を行う下妻市の取り組みは、自治体DXを目指すすべての市町村にとってヒントになり得るだろう。

まとめ:現場主導のDXで、市民サービスの質を一歩先へ

Kマッププラグインの導入により、下妻市では、これまでExcelや紙で行っていた情報管理がkintoneと地図で可視化され、現場主導での迅速な判断・共有が可能な体制へと進化しました。

災害対応や福祉支援といった業務の質を高めるだけでなく、今後の政策立案にもつながる**“使えるデータ基盤”の構築**が進んでいます。

ぐーどろでは、今回の下妻市役所様の事例のようなkintoneプラグインや連携サービスへの対応はもちろん、AWSなどの外部システムと連携したシステム開発、アジャイル方式での開発・伴走支援、および請負での開発サービスも提供しています。ぜひお気軽にご相談ください。

まずは、サービス資料で導入効果や活用イメージをご確認ください。

貴社の課題に合った活用方法を知るきっかけとしてお役立ていただけます。

👉Kマッププラグイン(Googleマップ連携)製品説明資料ダウンロード

参考情報

・ぐーどろの提供するkintone開発支援サービス紹介資料ダウンロード

・Kマッププラグイン製品紹介ビデオ